裁判は何回で終わりますか?裁判回数の目安と影響要因を徹底解説

裁判は、訴訟の内容や当事者の主張、証拠の有無、裁判所の状況などさまざまな要素により、その進行状況や終了までの回数が大きく異なります。一般的に、裁判は何回で終わるのかという疑問は、裁判を経験したことがない方にとって非常に気になる点です。本記事では、裁判の回数の目安や影響を与える要因について、わかりやすく解説いたします。

裁判の回数は案件の種類や内容によって大きく差があり、単純なものから複雑なものまでさまざまです。まずは、裁判の基本的な流れと共に、何回程度の期日(裁判の日)が想定されるのかを押さえましょう。さらに、回数が多くなる要因や、逆に早期に終了できるケースについても具体的に説明します。裁判を検討している方や、実際に裁判中の方にとって有益な情報を提供できる内容となっておりますので、ぜひご一読ください。

裁判は何回で終わりますか?基本的な回数の目安

一般的な裁判の期日回数

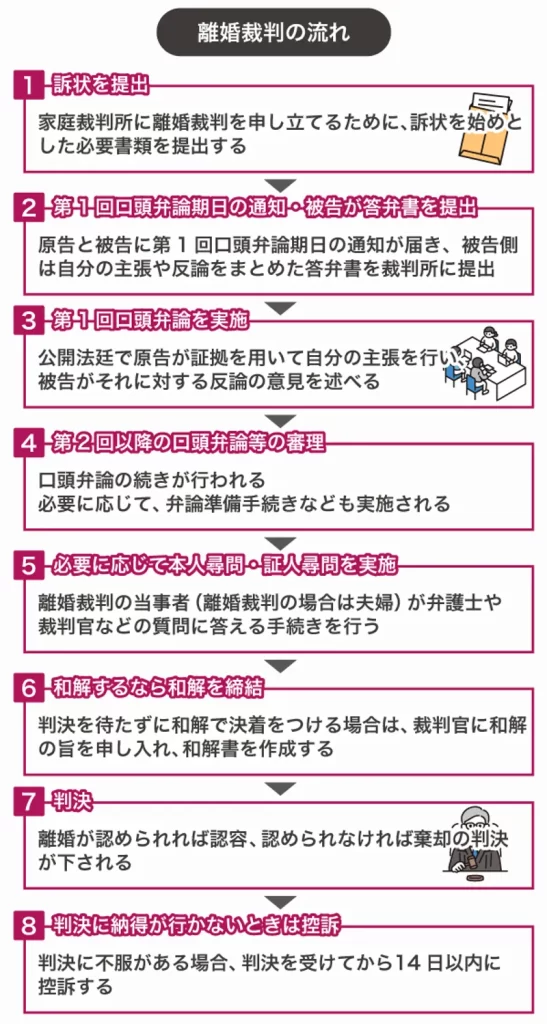

裁判の回数は、案件の種類によって大きく異なりますが、民事裁判の場合、平均的には3回から5回程度の期日で終わるケースが多いです。これは、最初の口頭弁論で双方の主張を確認し、その後証拠調べや証人尋問を行い、最終的に判決が言い渡されるまでの流れに沿った回数です。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判から判決までの期間は? 〜司法プロセスの時間的な流れと影響要因の解説〜

裁判から判決までの期間は? 〜司法プロセスの時間的な流れと影響要因の解説〜一方で、簡易裁判所で扱われる比較的軽微な民事事件であれば、1回または2回の期日で終結することもあります。逆に複雑な案件や、証拠が多い場合は、10回以上の期日を要することも珍しくありません。

刑事裁判の期日回数

刑事裁判の場合は、被告人の起訴状況や証拠の量、弁護人の主張内容によって異なります。初公判から判決まで、多くの場合は5回から10回程度の期日を要します。ただし、重大事件や複雑な証拠調査が必要な場合は、さらに回数が増える傾向にあります。

裁判の回数に影響を与える主な要因

裁判は何回で終わるかは、一概には言えませんが、以下のような要因が大きく影響しています。

1. 事件の種類と内容の複雑さ

- 単純な金銭請求事件であれば、証拠も明確で争点が少なく、数回の期日で終了しやすいです。

- 不動産や契約解除、損害賠償などの複雑な事件では、詳細な証拠調査や専門的な主張が必要で、回数が増える傾向があります。

2. 当事者間の和解交渉の進展

裁判の途中で和解が成立すれば、裁判は早期に終了します。和解交渉が活発に行われる場合は、裁判回数が少なくなるケースが多いです。逆に和解が難航すると、期日が増加します。

3. 証拠調査の量と証人尋問の有無

証拠の提出や証人尋問は時間を要し、これが多いと裁判回数が増えます。証拠の取り寄せに時間がかかる場合も、裁判が長引く原因となります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法

裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法4. 裁判所の混雑状況

裁判所によっては案件が多く、期日の間隔が空くこともあります。これにより、裁判全体の回数は同じでも終了までにかかる期間は長くなることがあります。

裁判の回数を短縮するためのポイント

裁判は何回で終わるかを少しでも短縮したい場合、以下のポイントを押さえることが重要です。

1. 事前準備を徹底する

必要な証拠や資料を早めに準備し、弁護士や裁判所に提出することで、証拠調査がスムーズになります。準備不足は期日の増加につながるため、初期段階からの綿密な準備が回数短縮に有効です。

2. 和解交渉を積極的に行う

裁判を長引かせないためには、裁判外での和解も重要です。弁護士を通じて適切な和解提案を行い、早期に合意を目指すことで、期日の回数は大幅に減らせます。

3. 専門家の助言を活用する

案件の性質によっては、専門的な知識を持つ弁護士やコンサルタントの意見を早めに取り入れることで、効率的な裁判運びが可能となり、回数の削減につながります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 弁護士が勝つ確率は?法的勝訴の現実と影響要因を徹底解説

弁護士が勝つ確率は?法的勝訴の現実と影響要因を徹底解説裁判は何回で終わりますか?ケース別の具体例

ケース1:金銭請求の単純な事件

借金の返済請求など、明確な金銭のやり取りが問題の事件では、通常2~3回の期日で判決が出ることが多いです。和解が成立すれば1回で終了することもあります。

ケース2:不動産関係の紛争

不動産の境界問題や契約解除訴訟などは、証拠調査や現地調査が必要になることが多く、5回以上の期日がかかることも珍しくありません。

ケース3:労働問題や損害賠償事件

労働契約の解除や損害賠償請求では、証人尋問や書類調査が多くなるため、7回以上の期日を要することが一般的です。

裁判の回数を理解する上での注意点

裁判は何回で終わるかはあくまで目安であり、必ずしも予定通りに進むわけではありません。以下の点を留意してください。

- 証拠不十分や新たな事実の発見で期日が増える場合がある。

- 当事者間の対立が激しいと回数が増加しやすい。

- 裁判官や裁判所の事情によって期日間隔が変わることもある。

このように、裁判の回数は状況により大きく変動するため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 相続で遺産分割をしないとどうなる?法律上の影響と実務上の問題点を徹底解説

相続で遺産分割をしないとどうなる?法律上の影響と実務上の問題点を徹底解説まとめ:裁判は何回で終わりますか?~回数の目安と効率的な進行のポイント~

本記事では「裁判は何回で終わりますか?」という疑問に対し、基本的な期日回数の目安や、回数に影響を与える要因を詳しく解説しました。

- 一般的な民事裁判では3~5回程度の期日が多い。

- 案件の複雑さや証拠量によっては10回以上かかる場合もある。

- 和解交渉や事前準備が裁判回数の短縮に効果的である。

- 裁判所の混雑状況や当事者間の対立も回数に影響を与える。

裁判は当事者にとって精神的・時間的負担が大きいため、できる限り効率的に進めることが重要です。専門家と連携しながら、適切な対応を心がけることで、無用な回数の増加を防ぎ、円滑な解決を目指しましょう。

コメントを残す