裁判で和解するまでの流れは?基本的な手続きと注意点を詳しく解説

裁判は通常、当事者間での争いを裁判所が判断する手続きですが、必ずしも判決に至るまで争いが続くわけではありません。実は、**裁判の過程で当事者同士が話し合い、合意に達する「和解」**という方法で紛争を解決するケースが多くあります。和解は裁判の迅速な解決を促し、双方の負担軽減や円満解決に寄与します。

本記事では、「裁判で和解するまでの流れは?」というテーマに沿って、和解の基本的な流れや注意すべきポイントについて詳細に解説します。これから裁判を検討されている方や、裁判中に和解の提案があった方にとって有益な内容です。和解がどのように成立するのか、裁判所の関わり方、当事者の役割などを理解し、適切な判断に役立ててください。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判は何回で終わりますか?裁判回数の目安と影響要因を徹底解説

裁判は何回で終わりますか?裁判回数の目安と影響要因を徹底解説裁判で和解する意味とメリット

まずは裁判における和解の意義を確認しましょう。和解とは、訴訟当事者が裁判所の判断を待つことなく、自ら話し合いで紛争を解決する合意のことです。裁判手続き中に当事者双方が合意すれば、裁判所もそれを尊重し、裁判を終了させます。

和解の主なメリット

- 解決までの時間が短縮される

判決を待つよりも和解により迅速に解決可能です。 - 裁判費用や弁護士費用の負担軽減

長期化による費用増大を防げます。 - 当事者間の関係修復が期待できる

合意形成により感情的な対立を緩和します。 - 判決のリスク回避

裁判の結果は不確実なため、確定的な和解内容で安全に終えられます。

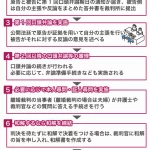

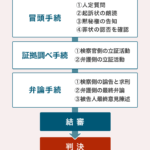

裁判で和解するまでの基本的な流れ

裁判で和解が成立するまでには、主に以下のような段階が踏まれます。

1. 訴訟の開始

当事者の一方(原告)が裁判所に訴状を提出し、裁判手続きが始まります。訴状が受理されると、相手方(被告)に送達され、答弁書の提出期限が設定されます。

2. 第1回期日の設定と和解案の提示

裁判所が第1回の口頭弁論期日を指定し、当事者双方が出席します。ここで裁判官や調停委員(裁判所の和解担当者)が、和解の可能性について話し合いを促すことがあります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判から判決までの期間は? 〜司法プロセスの時間的な流れと影響要因の解説〜

裁判から判決までの期間は? 〜司法プロセスの時間的な流れと影響要因の解説〜この段階で和解案を提示したり、裁判所から和解の斡旋がなされることがあります。

3. 和解に向けた話し合い(和解斡旋)

裁判所が和解の斡旋を行う場合、両者の主張や要望を踏まえて、合意可能な条件を提案します。これを受けて当事者は交渉を重ね、和解案の調整を図ります。

場合によっては、裁判所外で当事者同士または弁護士間で直接話し合いを行い、和解を模索することもあります。

4. 和解成立の合意

当事者双方が和解内容に合意すれば、裁判所にその旨を報告します。裁判所は和解内容を確認し、問題がなければ和解調書を作成します。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法

裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法5. 和解調書の作成と裁判の終了

和解調書は裁判所が作成する正式な文書で、これに基づく和解は判決と同じ効力を持ちます。これにより訴訟は終了し、当事者は和解内容を履行する義務を負います。

裁判で和解する際の具体的な注意点

裁判で和解に至るまでの流れはシンプルに見えますが、いくつか注意すべき重要なポイントがあります。

和解条件の明確化

和解内容は具体的かつ明確に決めることが必須です。たとえば、金銭の支払いや行為の履行期限、違反時の措置などを詳細に記載し、後のトラブルを避けます。

和解の強制力

和解調書は判決と同等の効力を持ち、和解内容の不履行は強制執行の対象となります。そのため和解内容を慎重に検討する必要があります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 父親が親権を勝ち取るには?法的手続きと必要な準備・ポイントを徹底解説

父親が親権を勝ち取るには?法的手続きと必要な準備・ポイントを徹底解説交渉のタイミングと戦略

和解はいつでも可能ですが、訴訟の進行状況や証拠状況を踏まえたタイミングで提案することが望ましいです。早期和解は双方の負担軽減につながりますが、不利な条件で合意しないよう注意しましょう。

弁護士の活用

法律的なリスクや和解条件の妥当性を判断するため、弁護士を通じて交渉や和解案の作成を行うことが推奨されます。

和解成立後の流れとその後の対応

和解調書が作成され裁判が終了しても、和解内容の履行が重要です。

履行の確認

- 金銭支払いや行為履行の確実な実施

和解内容に従い、期限内に履行を完了させます。 - 不履行時の対応

相手方が和解内容を履行しない場合は、裁判所に強制執行の申し立てが可能です。

和解後の紛争防止

- 和解内容の書面保存

万が一に備え、和解調書や関連文書を適切に保管してください。 - 関係改善の努力

和解は当事者関係の修復機会でもあるため、誠実な対応が望まれます。

まとめ:「裁判で和解するまでの流れは?」を理解して最適な解決を目指す

本記事では、「裁判で和解するまでの流れは?」というテーマに沿って、和解の意義、具体的な流れ、注意点、和解成立後の対応について詳述しました。和解は裁判をスムーズに終結させる有効な手段であり、時間や費用の節約だけでなく、当事者間の関係修復にもつながるメリットがあります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 離婚に不利になる言葉は?法的手続きで注意すべき発言とは何か

離婚に不利になる言葉は?法的手続きで注意すべき発言とは何か一方で、和解内容の明確化や履行の確保など注意点も多いため、慎重に進める必要があります。和解交渉や内容の検討にあたっては、専門的な法律知識が欠かせません。弁護士の助言を得ながら、最善の解決策を模索しましょう。

裁判での和解の流れをしっかり理解し、適切に対応することで、円満で効率的な紛争解決が実現します。これから裁判に臨む方はぜひ参考にしてください。

コメントを残す