裁判から判決までの期間は? 〜司法プロセスの時間的な流れと影響要因の解説〜

裁判は、法的な争いを解決するための重要な手続きですが、実際に裁判を起こしてから判決が出るまでの期間は、一律ではなく多くの要因によって大きく変動します。本記事では、「裁判から判決までの期間は?」という疑問に答えるべく、裁判の種類ごとの期間の目安や、判決が下されるまでにかかる具体的なプロセス、さらに期間に影響を与える要因について詳細に解説します。

裁判にかかる期間は、当事者にとって重要な関心事であり、生活やビジネスに大きな影響を与えます。したがって、裁判を検討する際には、期間の見通しを理解することが非常に有益です。この記事では、裁判開始から判決までの一般的な流れを踏まえつつ、期間に関わる重要ポイントをわかりやすく示します。

裁判から判決までの期間は? 基本的な流れと期間の目安

裁判はその性質や争点の複雑さ、裁判所の混雑状況により、判決までの期間が変わります。ここでは、主に民事裁判と刑事裁判の2つの観点から、期間の目安を紹介します。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法

裁判で有利な証拠は?勝訴に繋がる重要な証拠の種類とその活用法民事裁判における期間の目安

民事裁判とは、個人や法人間の権利義務の争いを解決する裁判であり、例えば契約違反や損害賠償請求などが対象となります。民事裁判の判決までの期間は、

- 簡易な案件(小額訴訟など):数ヶ月から半年程度

- 一般的な民事訴訟:半年から1年程度

- 複雑・大規模な案件:1年以上、場合によっては数年かかることもある

のが一般的です。期間は案件の内容や証拠の量、証人尋問の有無、双方の準備状況によっても異なります。

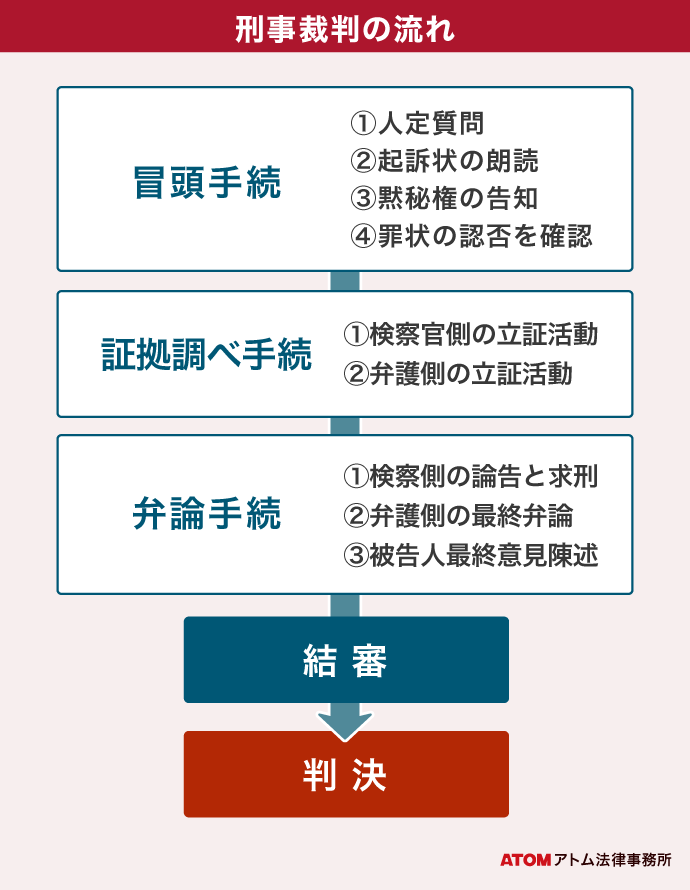

刑事裁判における期間の目安

刑事裁判は、被告人の有罪・無罪を判断するための裁判で、逮捕や勾留の期間制限があるため、ある程度スピーディに進みます。具体的には、

- 簡易な刑事事件(略式手続きなど):数週間から数ヶ月

- 通常の刑事裁判:3ヶ月から6ヶ月程度

- 複雑な事件や重大事件:半年から1年以上

が目安です。ただし、証拠収集や証人の確保、裁判の回数が増える場合は長引くこともあります。

裁判から判決までの期間は? 具体的な裁判のプロセスと期間

裁判が開始してから判決が言い渡されるまでには、多くの段階が存在します。ここでは主なステップと、それぞれに要する期間について説明します。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 弁護士が勝つ確率は?法的勝訴の現実と影響要因を徹底解説

弁護士が勝つ確率は?法的勝訴の現実と影響要因を徹底解説1. 訴状提出と第1回口頭弁論まで

裁判は原告が訴状を裁判所に提出することから始まります。その後、裁判所が訴状を被告に送達し、被告が答弁書を提出します。この期間は数週間から1ヶ月程度かかります。初回の口頭弁論は、その後1〜2ヶ月以内に設定されることが多いです。

2. 証拠調べと弁論期日

口頭弁論以降は、証拠の提出や証人の尋問、専門家の意見聴取などの証拠調べが行われます。証拠の数や内容によってこの期間は大きく変動し、数ヶ月〜1年程度続くこともあります。双方の準備状況や裁判所のスケジュールも影響します。

3. 終局弁論と判決言い渡し

証拠調べが完了すると、最終的な主張や反論を行う終局弁論が実施されます。終局弁論後、裁判官は判決文の作成に入ります。判決の言い渡しは通常、終局弁論から数週間から数ヶ月の間に行われます。

裁判から判決までの期間は? 期間に影響を与える主な要因

裁判期間は一律ではなく、以下のような要因によって左右されます。

裁判の種類と複雑さ

- 事件の性質:簡単な金銭請求事件と複雑な特許権侵害事件では、準備に要する時間が大きく異なります。

- 証拠の量や内容:証拠が多いほど、調査や尋問に時間がかかります。

裁判所の混雑状況

- 地域や裁判所によって案件数や処理速度が異なり、混雑している裁判所では裁判が長引く傾向があります。

当事者の準備状況と協力度

- 当事者間の協議や和解の可能性がある場合、裁判が早期に終了することもありますが、準備不足や証拠提出の遅れがあると期間は伸びます。

弁護士の対応状況

- 弁護士の経験や裁判運営能力も、裁判のスムーズさに影響します。

裁判から判決までの期間は? 期間短縮のためにできること

裁判は本来、真実と公正を追求する場ですが、期間が長引くことは双方の負担となります。そこで、期間をできるだけ短縮するためにできる対策を紹介します。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 日本一の最強弁護士は誰ですか?―選ばれる理由と評価基準を徹底解説

日本一の最強弁護士は誰ですか?―選ばれる理由と評価基準を徹底解説1. 事前準備の徹底

証拠の整理や主張の明確化を早期に行うことで、裁判所の手続きを円滑に進められます。

2. 和解交渉の積極的活用

早期和解が成立すれば、判決までの期間を大幅に短縮できます。和解案の検討や交渉は裁判の途中でも重要です。

3. 弁護士との連携強化

経験豊富な弁護士に依頼し、進捗確認や書類準備をスムーズに行うことで、無駄な遅延を防ぎます。

4. 裁判所のスケジュールに配慮する

裁判所の混雑状況を把握し、可能な限り早期の期日を設定するなど工夫をします。

まとめ

「裁判から判決までの期間は?」という疑問に対しては、案件の種類や複雑さ、裁判所の状況、当事者の対応など多様な要因によって大きく左右されると答えられます。一般的には、民事裁判で半年から1年以上、刑事裁判で数ヶ月から1年程度が目安ですが、具体的な期間は個別の事情に依存します。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 被害者と示談するにはどうすればいいですか?示談成立のための具体的手順と注意点

被害者と示談するにはどうすればいいですか?示談成立のための具体的手順と注意点裁判の期間を理解し、事前準備や和解交渉、弁護士との適切な連携を図ることで、判決までの時間を短縮することも可能です。裁判は人生やビジネスに重要な影響を与えるため、期間に関する知識をしっかりと持ち、計画的に対応することが求められます。

本記事が「裁判から判決までの期間は?」というテーマに対する理解を深め、裁判に臨む方々の参考となれば幸いです。

コメントを残す