遺言書がある場合、相続はどうなりますか?法律と実務の重要ポイントを解説

相続において「遺言書がある場合、相続はどうなりますか?」という問いは、多くの人が関心を持つテーマです。遺言書があることで、法定相続とは異なる財産の分配が可能になり、被相続人の意思をより反映した相続が実現します。しかし、すべてがスムーズに進むわけではなく、遺留分や形式不備によるトラブルも発生し得ます。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言書は何年有効ですか?有効期間と法的効力をわかりやすく解説

遺言書は何年有効ですか?有効期間と法的効力をわかりやすく解説この記事では、遺言書の効力、種類、実際の相続手続きの流れ、そしてトラブルの回避方法まで、プロフェッショナルな視点からわかりやすく解説します。

遺言書がある場合の基本的な相続の仕組み

遺言書が存在する場合、相続は原則としてその内容に従って行われます。法定相続分に縛られず、被相続人の意思を反映した柔軟な財産配分が可能となるのです。

遺言書の効力が及ぶ範囲

遺言書には以下のような内容を記載することができます。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?費用の目安と注意点を徹底解説

遺言を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?費用の目安と注意点を徹底解説- 財産の分与方法の指定(例:Aには不動産、Bには預貯金)

- 相続人以外への遺贈(例:介護してくれた第三者に一定の財産を渡す)

- 遺言執行者の指定(遺言を実行する責任者の選任)

- 子の認知や相続人の排除など、家族関係にも影響を及ぼす指示も可能

このように、遺言書は被相続人の意思を形にする非常に重要な法的文書です。

遺留分との関係に注意が必要

ただし、どんな内容でも自由に書けるわけではありません。相続人のうち配偶者、子、直系尊属には、最低限保証された取り分「遺留分」が存在します。

遺留分を侵害した場合

遺言書が法定相続人の遺留分を侵害している場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これにより、遺言書通りに相続が実行された後でも、請求によって一部の財産を取り戻すことが可能です。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言執行の報酬はいくらですか?基本的な概要

遺言執行の報酬はいくらですか?基本的な概要注意点:

遺留分侵害額請求には時効(1年)がありますので、早めの判断が求められます。

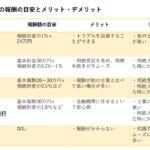

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれのメリットと注意点を把握することが、遺言書の有効活用に繋がります。

自筆証書遺言

- 作成者が全文を手書きで記す

- 手軽だが、書式不備による無効リスクがある

- 家庭裁判所による「検認」手続きが必要

- 2020年から、法務局での保管制度を利用すれば検認不要になる

公正証書遺言

- 公証人が作成し、公証役場で保管

- 法的に最も確実。無効になるリスクがほぼない

- 2名以上の証人が必要

- 作成費用がかかるが、安心感は高い

秘密証書遺言

- 内容を秘密にしつつ、公証人に存在を認証してもらう形式

- 実務上あまり使われない

- 自筆証書と同様、検認が必要

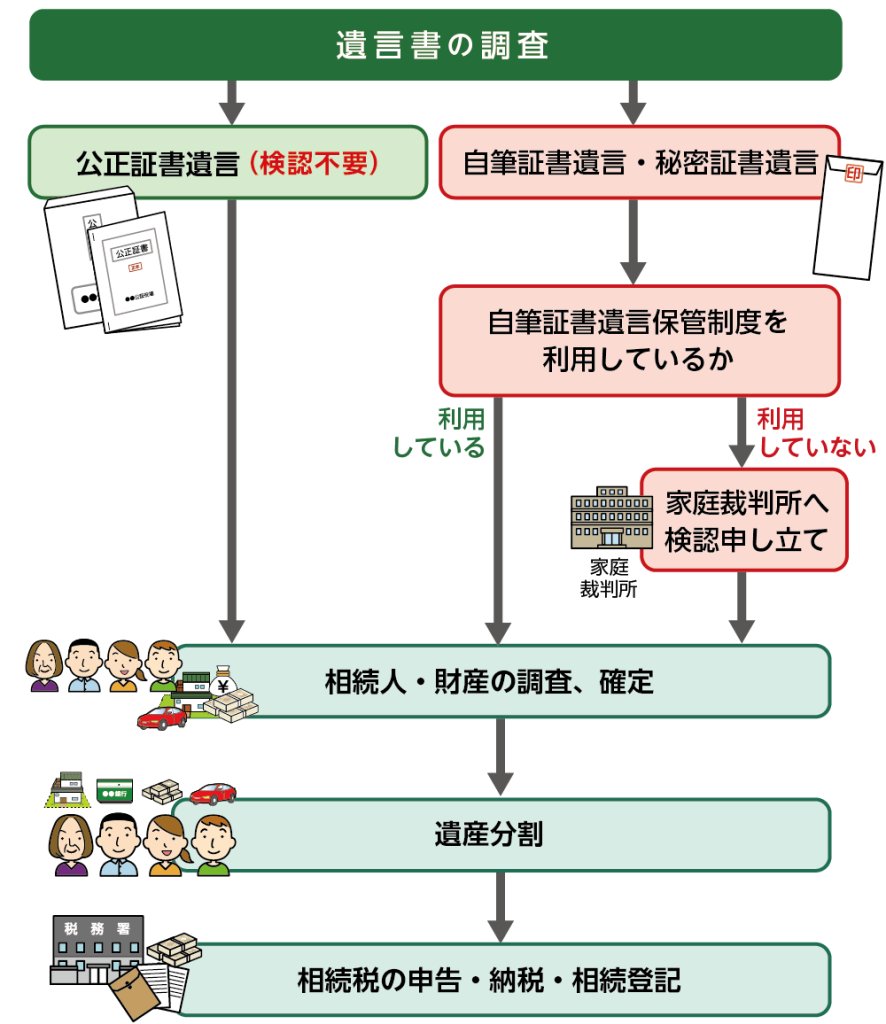

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合でも、相続手続きは一定のステップに従って進める必要があります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 労働契約で禁止されていることは何ですか?適法な契約のために知るべきポイント

労働契約で禁止されていることは何ですか?適法な契約のために知るべきポイント1. 遺言書の発見と検認(※自筆証書遺言の場合)

- 家庭裁判所での「検認」手続きが必要です

- 検認は、遺言の内容を確認するものではなく、「改ざんされていないか」の確認手続きです

※法務局に保管されている自筆証書遺言や、公正証書遺言には検認は不要です。

2. 相続人への通知と意思確認

- 遺言書の内容を全相続人に知らせ、遺言の内容に沿った手続きに同意を得ます

- 内容によっては異議が出ることもあるため、早期の説明が重要です

3. 遺言執行者による手続き

- 遺言執行者が指定されている場合は、その者が財産の分配や名義変更などを担当します

- 指定されていない場合、相続人全員で協議して進めることになります

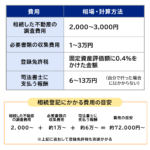

4. 財産の名義変更と分配

- 不動産登記、預貯金の名義変更、株式の移管などの実務を進めます

- 必要に応じて、税理士や司法書士のサポートを受けることも有効です

遺言書があっても起きるトラブルとその対策

「遺言書があるから安心」と思われがちですが、実際には以下のような問題が起きることがあります。

内容に納得しない相続人がいる

- 特定の相続人が極端に少ない財産しか得られない場合、感情的な対立が生じることがあります

- 解決策としては、生前の説明や遺留分への配慮が挙げられます

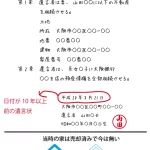

遺言書の形式不備

- 自筆証書遺言の場合、日付や署名の欠落で無効になるケースが多い

- 公正証書遺言を活用することで、形式不備のリスクは回避できます

遺言執行者が不適切

- 指定した遺言執行者が機能しない場合、手続きが滞るおそれがあります

- 信頼できる人物または専門職(弁護士・司法書士)を指定するのが望ましいです

まとめ:遺言書がある場合、相続はどうなりますか?

「遺言書がある場合、相続はどうなりますか?」という疑問への答えは、原則として遺言内容に従って相続が進むということです。遺言書は、被相続人の意思を最も反映できる手段ですが、遺留分への配慮や書式の適正性などに留意しないと、逆にトラブルを招く可能性があります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 法テラスで刑事弁護はできますか?公的支援の仕組みとその利用方法を徹底解説

法テラスで刑事弁護はできますか?公的支援の仕組みとその利用方法を徹底解説相続を円滑に進めるためには、以下のポイントが重要です。

- 法的に有効な遺言書を作成する

- 公正証書遺言の活用を検討する

- 遺留分への配慮を怠らない

- 遺言執行者は信頼できる人物を選ぶ

- 専門家の助言を受ける

将来の相続トラブルを防ぐためには、今から備えを始めることが何よりも重要です。遺言書は単なる形式的な文書ではなく、家族の未来を守るための大切な意思表示です。

コメントを残す