遺言書の効力は絶対ですか?遺言の法的効力とその限界を徹底解説

遺言書は、被相続人の最終意思を明確に示す重要な文書であり、その内容に従って財産の分配が行われます。しかし、「遺言書の効力は絶対ですか?」という問いには、単純には「はい」とも「いいえ」とも答えられません。法律により保護される一方で、一定の制約や例外が存在するためです。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言書がある場合、相続はどうなりますか?法律と実務の重要ポイントを解説

遺言書がある場合、相続はどうなりますか?法律と実務の重要ポイントを解説本記事では、遺言書の効力がどのように認められるか、またそれが制限される場合について、法的視点から分かりやすく解説します。

遺言書の効力とは何か?

遺言書の効力とは、被相続人の意思に基づいて財産や身分関係に関する指定が、法的に有効とされることを指します。

遺言書の種類と基本的な効力

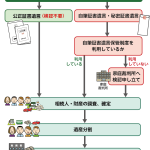

遺言書には以下の種類があり、それぞれ法的効力を持つためには定められた方式に従う必要があります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言書は何年有効ですか?有効期間と法的効力をわかりやすく解説

遺言書は何年有効ですか?有効期間と法的効力をわかりやすく解説- 自筆証書遺言:全文を本人が自書し、署名・日付・押印が必要。

- 公正証書遺言:公証人の立ち会いのもとで作成。最も安全な形式。

- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人に提出する方法。

これらの形式に則って作成された遺言書は、通常、相続において強い効力を持ちます。しかし、内容や手続きによってはその効力が制限されたり、無効とされる場合もあります。

遺言書の効力が絶対ではない理由

「効力がある」ことと「絶対に有効である」ことは異なります。以下のような理由から、遺言書の効力は絶対とは言えません。

法定相続人の遺留分の存在

遺言書の内容が、相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害している場合、遺言書の効力が一部否定される可能性があります。

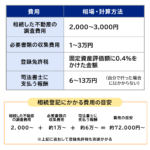

このコンテンツも興味深いかもしれません。 遺言を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?費用の目安と注意点を徹底解説

遺言を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?費用の目安と注意点を徹底解説遺留分とは?

- 被相続人の配偶者・子・直系尊属などには、法律により保障された最小限の相続権がある。

- たとえば、遺言によって「全財産を第三者に譲る」としても、遺留分を侵害していれば相続人は遺留分侵害額請求権を行使可能。

遺言の無効・取消しの原因

次のような場合、遺言書の全部または一部が無効となります。

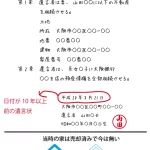

- 形式の不備:署名がない、日付が記載されていない、自書でない等。

- 遺言能力の欠如:認知症などで判断能力がなかった場合。

- 詐欺・強迫による遺言:本人の自由意思に基づかない遺言。

- 公序良俗違反:不当な内容(例:差別的な内容、報復目的など)。

このような場合、遺言書の効力は全面的、または部分的に否定され、法定相続のルールが適用されます。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 法務と労務の違いは何ですか?それぞれの役割と業務内容を徹底解説

法務と労務の違いは何ですか?それぞれの役割と業務内容を徹底解説遺言書の効力を確保するための重要ポイント

遺言書が確実に法的効力を発揮するためには、以下のような点を押さえておく必要があります。

1. 正しい形式で作成する

- 公正証書遺言が最も安全:専門家(公証人)の関与により無効のリスクが大幅に低下。

- 自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用することでトラブルを予防。

2. 遺留分を侵害しないよう配慮する

- 法定相続人の存在を確認し、遺留分に配慮した内容を心がける。

- 全財産を特定の相続人または第三者に譲る場合は、遺留分減殺請求がされるリスクがあることを理解しておく。

3. 遺言作成時の判断能力を明確にしておく

- 高齢や体調に不安がある場合、医師の診断書を準備しておくと有効性を争われにくくなる。

- 遺言作成の様子を録音・録画するのも有効な補強手段。

4. 内容の明確さと現実性を意識する

- 具体的な財産の記載(例:「〇〇銀行の預金口座」など)をする。

- 相続人が遺言内容を理解しやすいよう、明確な言葉で記述する。

遺言書の効力を巡るトラブル事例と教訓

実際の相続では、遺言書が存在していても相続人間で争いが発生することがあります。以下は代表的な事例とそこから得られる教訓です。

事例1:遺留分を大きく侵害した遺言

父親が全財産を内縁の妻に譲ると遺言した結果、実子が遺留分侵害額請求を行い、長期の裁判に発展。結果、内縁の妻と実子双方が精神的・金銭的に大きな負担を負うことに。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 労働契約で禁止されていることは何ですか?適法な契約のために知るべきポイント

労働契約で禁止されていることは何ですか?適法な契約のために知るべきポイント教訓:遺留分を侵害する内容には、あらかじめ対策(相続人への説明や補償)をしておくべき。

事例2:自筆証書遺言が形式不備で無効に

遺言書に署名がなく、押印もなかったため、家庭裁判所で無効と判断されたケース。

教訓:遺言の形式要件は厳格に守る必要がある。自信がない場合は公正証書遺言が確実。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 勤怠管理をしないことによる主なリスクと問題点

勤怠管理をしないことによる主なリスクと問題点結論:「遺言書の効力は絶対ですか?」への法的な答え

**結論として、遺言書の効力は「強いが絶対ではない」**と言えます。

遺言書は法的に保護された文書であり、その内容は原則として尊重されますが、以下のような例外が存在します。

- 遺留分の侵害

- 形式的な不備

- 遺言能力の欠如

- 公序良俗違反や詐欺・強迫など

したがって、遺言書を作成する際は、形式・内容・保管方法・法律との整合性すべてに配慮することが不可欠です。

また、遺言作成後も定期的に見直しを行い、家族構成や財産状況の変化に応じて更新することが望ましいです。

専門家(弁護士や司法書士)と連携して作成することで、より確実でトラブルの少ない遺言を実現できます。

コメントを残す