子供1人の養育費はいくらくらいですか?適正金額の目安と実態を徹底解説

離婚や別居によって夫婦が別々の生活を送るようになると、子供の生活をどのように支えるかが大きな課題になります。特に注目されるのが「子供1人の養育費はいくらくらいですか?」という疑問です。実際に必要な金額は収入や生活状況によって異なるものの、法律や算定基準を理解することで、一定の目安を知ることができます。

この記事では、養育費の基礎知識から実際の相場、支払い期間、支払いの確保方法まで、包括的に解説します。子供の将来を守るために不可欠な情報を、わかりやすく整理しました。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 年収500万 子供何人?生活設計と家計から考える最適な子育てプラン

年収500万 子供何人?生活設計と家計から考える最適な子育てプラン養育費とは?目的と基本的な考え方

養育費とは、親が別居・離婚後も子供の生活を経済的に支えるために支払う費用のことです。これは法的義務であり、子供の福祉と安定した成長のために必要不可欠な制度です。

養育費に含まれる費用の例

- 住居費、衣食費などの生活費

- 学費や塾代などの教育費

- 医療費や保険料

- 習い事やクラブ活動費用

親の離婚があっても、子供の生活水準をできるだけ変えないようにするための支援と考えましょう。

子供1人の養育費はいくらくらいですか?具体的な相場と目安

「子供1人の養育費はいくらくらいですか?」という問いに対する答えは、個々の事情によって異なりますが、一定の目安を知ることは可能です。

養育費算定表による金額の目安

日本の裁判所が示している「養育費算定表」は、養育費を決定する際の基準として広く使われています。この表では、父母の収入をもとに、子供の人数・年齢に応じた月額の目安が提示されています。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 別居して何年で離婚できますか?離婚成立までの期間と法律的ポイントを解説

別居して何年で離婚できますか?離婚成立までの期間と法律的ポイントを解説例:父の年収500万円、母の年収100万円の場合

- 子供が1人(14歳以下):月額4万円〜6万円が目安

- 子供が1人(15歳以上):月額5万円〜7万円が目安

このように、年齢が上がると必要な支出が増えるため、養育費も高くなる傾向があります。

子供の年齢による費用の変化

子供の年齢により必要となる費用は大きく異なります。特に教育費の増加は見逃せません。

年齢別の主な費用変化

- 乳幼児期(0〜6歳):保育料や基本的な生活費が中心

- 学齢期(小中学校):学用品や給食費、学習塾代などが増える

- 高校生以上:受験・進学費用、通学費、私立高校・大学の学費が高額化

進学によっては年間数十万円〜百万円単位の出費が発生するため、将来的な備えも重要です。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 養育費を踏み倒す割合は?現状と対策を詳しく解説します

養育費を踏み倒す割合は?現状と対策を詳しく解説します養育費の支払い期間と取り決め方

養育費の支払いは通常、子供が成人するまで(原則20歳)とされています。ただし、大学進学などがある場合は22歳程度まで継続されることもあります。

取り決め方法

- 離婚協議書での合意

- 家庭裁判所での調停

- 公正証書による強制執行可能な契約

取り決めは書面に残すことが重要です。口約束では支払いが滞った場合の対応が困難になります。

養育費が支払われない場合の対処法

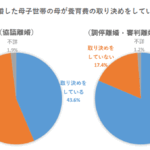

実際のところ、離婚後に養育費の不払いが起こるケースは少なくありません。以下の方法で支払いの確保が可能です。

不払い時の対処手段

- 公正証書を作成していれば、裁判所を通さずに給与差押えなどの強制執行が可能

- 家庭裁判所での履行勧告や履行命令の申立て

- 調停・審判により支払いの再確認を行う

支払い義務者の収入源を把握しておくと、差押えなどがスムーズに進みます。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 法テラスの審査はどれくらいかかる?申込みから結果までの流れと注意点を徹底解説

法テラスの審査はどれくらいかかる?申込みから結果までの流れと注意点を徹底解説養育費の見直しと柔軟な対応

一度決めた養育費の金額でも、生活状況や収入の変化に応じて見直すことができます。たとえば、親の収入減少や再婚、子供の進学などが見直しの契機になります。

見直しの例

- 支払者の収入が激減 → 減額の請求

- 子供が私立大学に進学 → 増額の請求

- 監護親が再婚し経済状況が改善 → 減額の対象になる場合あり

家庭裁判所を通じて変更を申し立てるのが一般的です。

子供1人の養育費はいくらくらいですか?のまとめ

ここまで、「子供1人の養育費はいくらくらいですか?」というテーマについて詳しく解説してきました。ポイントを振り返りましょう。

重要なポイント

- 養育費の相場は月額4〜6万円程度が中心

- 養育費算定表で両親の収入と子供の年齢に応じて確認

- 成人または大学卒業までの支払いが一般的

- 公正証書などで支払いを明確に記録することが重要

- 支払いが滞った場合の法的対応策も用意されている

養育費は子供の将来を左右する重大な要素です。感情や対立に左右されず、子供の利益を第一に考え、適切な金額と方法で支払いを継続していくことが親としての責任と言えるでしょう。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 大阪 借金 相談 信頼できる解決策と無料相談の活用方法

大阪 借金 相談 信頼できる解決策と無料相談の活用方法

コメントを残す