リスクの管理のプロセスは?企業活動に不可欠なリスクマネジメントの実践手順

現代の企業経営において、リスクを無視することはもはや不可能です。グローバル化、IT化、法制度の複雑化、自然災害やパンデミックのような外的要因など、多様なリスクが日々企業を取り巻いています。

このような環境下で事業を持続的に展開していくためには、「リスクの管理のプロセスは?」という問いに真剣に向き合い、計画的かつ体系的なリスクマネジメント体制を構築する必要があります。

本記事では、企業がどのような手順でリスクを特定し、評価し、対応し、監視していくべきかを、わかりやすく段階的に解説していきます。各ステップには実務に即した具体的な手法や注意点を挙げ、読者がすぐに自社の業務に取り入れられるように構成しています。

リスクマネジメントの基本:定義と目的

リスクとは何か?

リスクとは、将来起こりうる不確実な事象により、目標の達成が妨げられる可能性を指します。リスクには、財務的リスク、法務リスク、オペレーショナルリスク、風評リスクなど様々な種類があります。

リスクマネジメントの目的

リスクマネジメントの最終的な目的は、損失の最小化と利益の最大化を図りつつ、組織の持続的成長を確保することです。リスクは完全に排除することはできませんが、正しく管理することでその影響を軽減し、チャンスに変えることも可能です。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 リスク対策の5つの方法は?効果的に企業や個人の安全を守る戦略とは

リスク対策の5つの方法は?効果的に企業や個人の安全を守る戦略とは「リスクの管理のプロセスは?」に対する5つの主要ステップ

1. リスクの特定

まず最初に行うべきは、リスクの洗い出しです。企業の内外を問わず、あらゆる業務プロセスやステークホルダーに関するリスクを抽出します。主な手法としては以下のようなものがあります。

- ブレインストーミング:現場の知見を集めて潜在リスクを抽出

- チェックリスト法:業界ごとの標準リスク項目に基づいて確認

- インタビューやアンケート:関係者の視点からリスクを把握

2. リスクの評価(分析と優先順位付け)

次に行うのが、特定したリスクの重大性を定量・定性的に分析するプロセスです。

評価には主に次の2軸を用います:

- 発生確率(可能性)

- 影響度(重大性)

これらをマトリクス上にプロットすることで、優先的に対応すべきリスクを視覚的に識別できます。こうした評価により、リソースを無駄にせず、的確なリスク対策が可能になります。

3. リスクへの対応策の策定

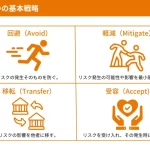

評価結果をもとに、それぞれのリスクに対して具体的な対応策を設計します。代表的な対応戦略は以下の通りです。

- 回避:リスクの原因を除去し、事象自体を起こさないようにする

- 低減:リスクの発生確率や影響度を小さくする(例:予備対策の実施)

- 移転:保険の活用や外注などにより、リスクの責任を第三者に移す

- 受容:対応コストが見合わない場合、リスクを受け入れる

4. モニタリングとレビュー

リスク対策は一度策定すれば終わりではありません。状況の変化に応じて、継続的に監視と見直しを行うことが重要です。たとえば、法律改正、新技術の登場、組織体制の変化などにより、リスクの性質や影響度は変化します。

以下のようなモニタリング体制が望まれます:

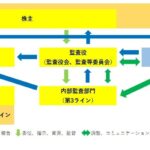

このコンテンツも興味深いかもしれません。 3ラインモデルとは?その概要と実務での活用法をわかりやすく解説

3ラインモデルとは?その概要と実務での活用法をわかりやすく解説- 定期的なリスクレビュー会議

- 内部監査や第三者評価の活用

- 異常検知の自動化(システム監視)

5. コミュニケーションと文書化

リスクマネジメントは単なる計画作成だけでなく、全社的な共有と文書化が欠かせません。以下の点に注意しましょう。

- 関係者への明確な情報伝達

- 役割と責任の明確化

- 対策内容と評価の記録保持

このプロセスにより、継続的な改善と説明責任を果たすことが可能になります。

「リスクの管理のプロセスは?」の実践における成功要因

優れたリスクマネジメントを実践するためには、形式的な対応ではなく、組織文化としての浸透が不可欠です。そのためには以下の要素が重要です。

- トップマネジメントのコミットメント

- 全社員への教育と意識向上活動

- PDCAサイクルに基づく継続的改善

さらに、ISO 31000などの国際的なリスクマネジメントガイドラインを参考にすることで、より体系的かつ信頼性の高いプロセスの構築が可能となります。

まとめ:「リスクの管理のプロセスは?」に今こそ取り組むべき理由

本記事では「リスクの管理のプロセスは?」というテーマのもと、リスクの特定から評価、対応、監視、共有に至るまでの一連のステップを解説しました。リスクマネジメントは、組織の存続と成長に不可欠な戦略的要素であり、単なる危機回避の手段ではありません。

不確実性の高まる現代において、リスクを先回りして管理できる企業こそが競争優位を確立し、社会的信頼を得ることができます。ぜひ、本記事を参考に、貴社のリスクマネジメント体制の構築・改善に取り組んでください。

リスクアセスメントは誰が行うのですか?適切な実施主体とその役割を徹底解説

現代のビジネスや産業活動において、安全管理や危機回避のために欠かせない手法が「リスクアセスメント」です。しかしながら、「リスクアセスメントは誰が行うのですか?」という問いに対して、明確に答えられる方は意外と少ないかもしれません。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 法的リスクの例は?企業や個人が知っておくべき代表的なリスクとは

法的リスクの例は?企業や個人が知っておくべき代表的なリスクとは実際には、業種や企業の規模、リスクの種類によってその主体は異なります。本記事では、リスクアセスメントの定義から、その実施責任者、関係者の役割、さらに企業における最適な体制まで、段階的に解説していきます。

本記事の目的は以下の3点です:

- リスクアセスメントの基本概念を理解すること

- 実施主体(誰が行うか)とその責任を明確にすること

- 適切な体制を整備するための指針を示すこと

リスクアセスメントとは何か

リスクアセスメントの定義と目的

リスクアセスメントとは、作業場や業務に潜む危険有害要因を特定し、それにより発生する可能性のある災害や損害の程度を評価し、必要な対策を講じるプロセスです。主に労働安全衛生法に基づく企業の義務として位置づけられていますが、災害リスクや情報セキュリティ、事業継続性などの分野でも活用されます。

このプロセスの目的は、事故・災害を未然に防ぐこと、また万一発生した際の被害を最小限にとどめることにあります。

主なステップ

リスクアセスメントは通常、以下のステップで実施されます。

- 危険の特定:作業・設備・環境などから危険を洗い出す

- リスクの見積り:発生可能性と影響度を評価する

- 優先順位の決定:対策の緊急度・重要度を整理

- 対策の選定と実施:リスクの低減措置を導入

- 継続的な評価と改善:PDCAサイクルで再評価を行う

リスクアセスメントは誰が行うのですか?

基本的な実施主体

「リスクアセスメントは誰が行うのですか?」という問いに対して、基本的には経営者や管理監督者の責任で行われますが、現場レベルでは複数の関係者が関与します。

- 経営者:全体方針の策定と体制構築の責任を負う

- 安全衛生担当者:具体的な評価の実施や記録管理を担当

- 各部門の管理職:部門ごとのリスク評価の実施者

- 作業者(従業員):実際の現場からの情報提供や意見交換を行う

- 外部専門家(コンサルタント):高度な技術的助言や第三者評価を実施

つまり、リスクアセスメントは一人で完結する作業ではなく、組織全体で取り組むべきものです。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 リスクの管理のプロセスは?企業活動に不可欠なリスクマネジメントの実践手順

リスクの管理のプロセスは?企業活動に不可欠なリスクマネジメントの実践手順企業規模による違い

大企業では、安全衛生委員会や専任の安全担当部署がリスクアセスメントを中心的に実施します。一方、中小企業では、現場の責任者や外部専門家に頼るケースが多くなります。

各関係者の具体的な役割

経営者の役割と責任

リスクアセスメントの最終的な責任は経営者にあります。リスクの影響は財務や信用にも直結するため、経営者自らがその重要性を理解し、明確な方針とリーダーシップを示すことが求められます。また、必要なリソース(人材・時間・予算)を確保し、組織的な体制を整備することも役割の一つです。

現場担当者と作業者の役割

実際にリスクが発生する可能性が高いのは現場です。そのため、現場に精通した担当者の知見が極めて重要になります。作業者は、自らの経験や観察結果を基に、危険要因を報告する責任を持ちます。

また、リスクアセスメントのプロセス自体に従業員を参加させることで、現場の意識向上や安全文化の醸成にもつながります。

外部専門家を活用するケース

高度な設備や特殊な化学物質を扱う業種では、外部の安全コンサルタントや技術士による評価が有効です。これにより、専門的視点での抜け漏れのない評価が可能となり、社内の客観性も高まります。

実施体制をどう整えるべきか

組織的な枠組みの必要性

リスクアセスメントは単発で行うべきではなく、定期的・継続的に実施すべきプロセスです。そのためには、組織として評価体制やマニュアル、評価基準を明文化し、全社員が理解できるように教育することが重要です。

PDCAサイクルとの連動

リスクアセスメントの結果を受けて、改善策を講じ、効果を検証し、再評価を行うというPDCAサイクルの構築が求められます。これにより、安全管理が持続的かつ一貫性のあるものになります。

このコンテンツも興味深いかもしれません。 労務管理でやるべきことは何ですか?|基本から具体的な業務内容まで徹底解説

労務管理でやるべきことは何ですか?|基本から具体的な業務内容まで徹底解説まとめ:リスクアセスメントは誰が行うのか、その答えは「全員」

「リスクアセスメントは誰が行うのですか?」という問いに対する最も適切な答えは、**「組織全体で取り組むべき課題であり、誰もが役割を担う」**ということです。経営者は方針と体制を示し、現場はリスクの実態を把握し、専門家は技術的支援を行う。こうした連携により、初めて実効性のあるリスクアセスメントが実現します。

これからリスクアセスメントに取り組む企業や組織にとっては、**「誰が行うか」ではなく、「どう連携して行うか」**を重視する姿勢が鍵となります。リスクを軽視せず、全社一丸でリスクマネジメントに取り組むことが、持続的な成長と安全確保の第一歩となるのです。

コメントを残す